この問題では、活性メチレンについて、そして求核置換反応について学べます。

これらについて、しっかりと復習しましょう!

下記のように、活性メチレン部位のHを塩基であるナトリウムエトキシドが引き抜き、エノラートが生成します。

生じたエノラートはハロゲン化アルキルなどの求電子剤と反応します。

この段階は、いわゆるSN2反応ですよね。

反応機構を下に示しました。

反応相手は、臭化メチル(ブロモメタン)です。

ちなみに、このときにナトリウムエトキシドを使っているのには理由があります。

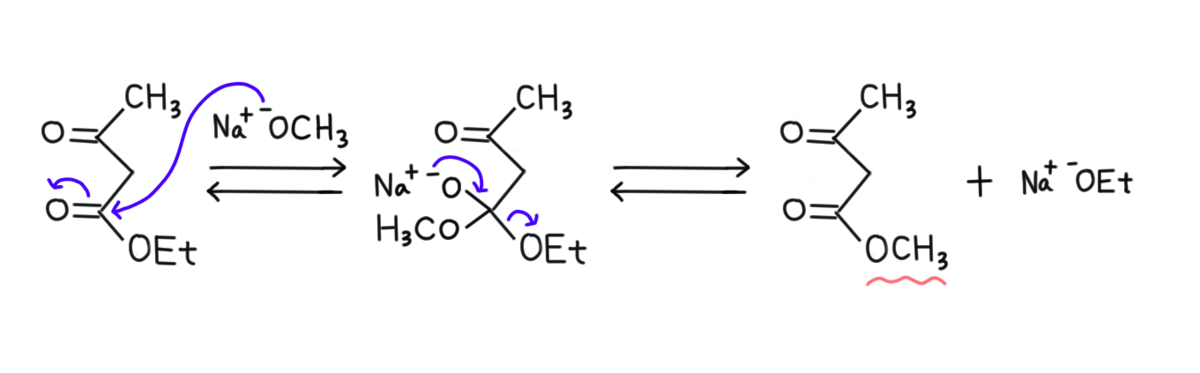

他のアルコキシドを使ってしまうと、下に示したようにエステル交換が起こってしまうためです(下の例はナトリウムメトキシド)。

それでは、選択肢の求電子剤を1つずつ見ていきましょう。

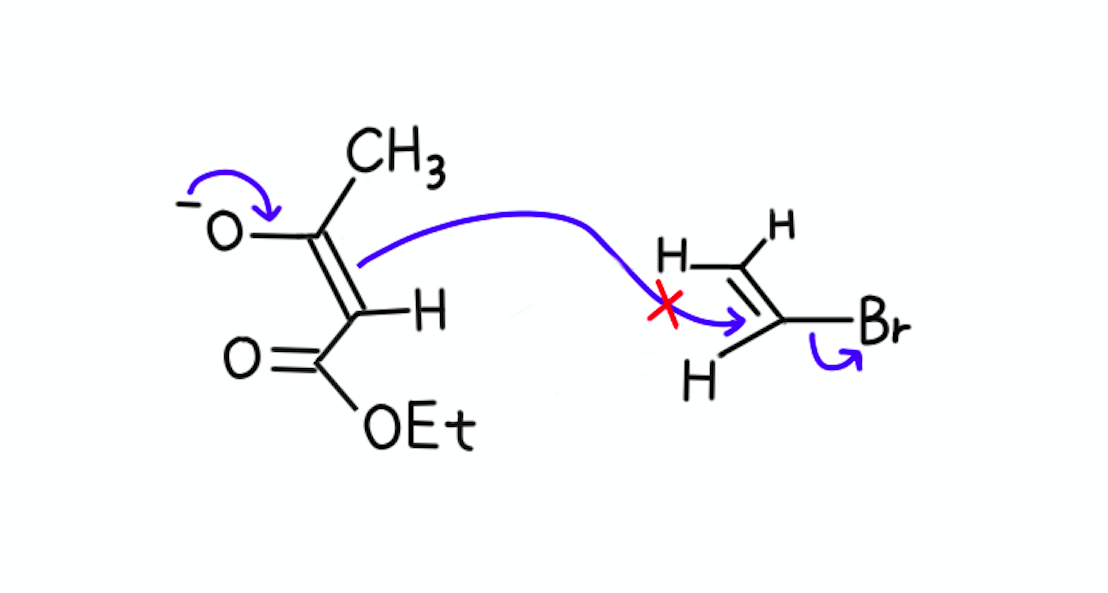

【1】……これはハロゲン化アリールですね。

ベンゼン環にハロゲンが直接置換している化合物が、SN2反応の求電子剤になることは、まずあり得ません。

SN2反応では脱離基の背面から求核剤が近づいてきますよね。

混み合っているC=C結合の平面内に接近しなければならないため、反応性に乏しいと考えられています。

【2】……これも【1】の化合物と同様の理由で、反応し難いです。

C=Cの構造にハロゲンが直接結合していたら、SN2反応に不活性です。

【3】……ベンジルブロミド(= ベンジルブロマイド = 臭化ベンジル)は、反応する位置がベンジル位になります。

ベンジル位やアリル位は反応性が高いので、この選択肢は正解候補ですね。

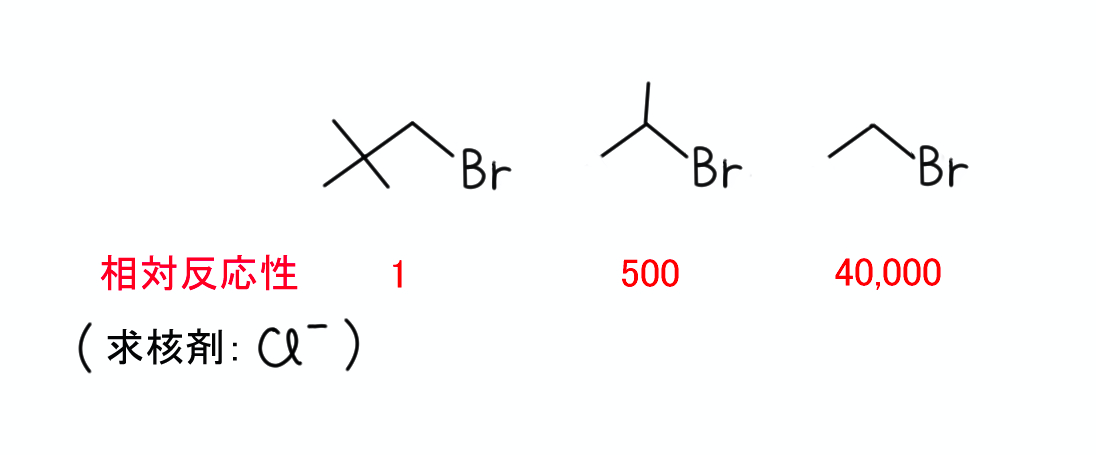

【4】……SN2反応において、第3級のハロゲン化アルキルは立体障害が大きいため、反応し難いです。

【5】……この化合物は立体障害の大きいtert-Bu基が置換していますが、第1級のハロゲン化アルキルなので反応が進行しないということはなさそうです。

ただ、【3】のベンジルブロミドと比較すると、その反応の進行は遥かに遅いでしょう。

ちなみに、この化合物は第1級のハロゲン化アルキルですが、立体障害の大きいtert-Bu基が置換していますので、反応性は第2級よりも遅いことが知られています。*1

以上のことから、正解は【3】です。

この問題で出てきたSN2反応のポイントをまとめでおきますね。

・ハロゲン化アルキルの反応性は、第1級 > 第2級 > 第3級

・ベンジル位やアリル位における反応性は高い

・ハロゲン化アリールやハロゲン化アルケニルは反応が起こりそうもない

---

YouTubeでショート動画を始めました!

第109回薬剤師国家試験の解説をしていますので、是非どうぞ↓

本ブログの管理人が薬の書籍を執筆しました↓(2024年9月発売)

薬理学を簡単に説明しつつ、有機化学(医薬品化学)も織り交ぜています。

こちらも是非よろしくお願いします!

noteではサイエンスライターとして、薬をはじめとする様々な情報を発信しています↓

こちらもよろしくお願いします。

問題の出典: 厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198921.html)